こんにちは!酎マガ編集部です!

カストリ焼酎を御存知でしょうか?

カストリ焼酎は昔流行った粗悪品の焼酎で、多くの人を苦しませた歴史があります。

その名残からか、同音異義語の粕取り焼酎を聞くと、悪いイメージを持たれる方も多いそう。

今日はそんなカストリ焼酎と粕取り焼酎の違いについて解説します。

カストリ焼酎と粕取り焼酎の違い

カストリ焼酎と粕取り焼酎は全く違うものを指す言葉です。

カストリ焼酎は、貧しかった時代に流行した密造酒のことを言います。

対して粕取り焼酎は、酒粕を蒸留させた焼酎のことを言います。

同じ発音なのに、全く意味が違うじゃないですか!

同音異義語だからか、粕取り焼酎と聞くと今でも悪いイメージを持つ人もいるそうだよ。

カストリ焼酎とは

カストリ焼酎は、第二次世界大戦後の貧困の中に出回った粗悪な密造酒のことを言います。

その製法は、あわ ひえ さつまいもなどの穀類・芋類を独自に発酵させ蒸留したり、そこに工業用のメチルアルコールを混ぜるなど。

味は大変悪く、梅干しなどで誤魔化して飲んでいたとも言われています。

それにしても、なんでこんなに危険なものが流行ったんですか??

貧しい時代だったからね、深いわけがあったんだよ。

流行の経緯

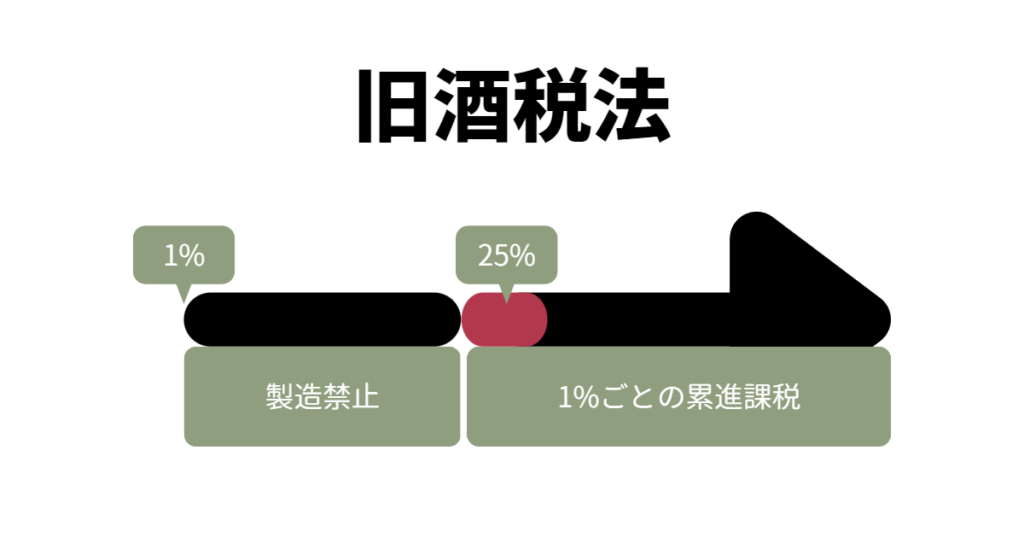

世界大戦後の混乱の中、当時の税収は酒税が2割を占めていました。

そこでは、酒税法として、焼酎は25%以上で作ることが定められたのです。

そんな酒税法の中で焼酎を販売するには、大衆には高価だったそう。

当然、アルコール濃度は低い方が安価であり、20度で造られた安価な密造焼酎は民衆ウケしました。

その中で、悪い製造業者は工業用のメチルアルコールなどを混ぜていたのだとか。

ちなみに、工業用のメチルアルコールは人体に大変な害があり、失明などの神経症状がでたそうです。

失明にかけて、「目散る(めちる)」とも言われていました。

安いと思ってのんでたら失明してしまうなんて、酷い話です!

そうだね。でも中には優良な密造業者もあって、みんなその安さと安全性を天秤にかけながら焼酎を楽しんでいたんだ。

度数が今みたいにある程度決まっているのはこういった歴史があっての事なんだよ。

■焼酎が25%や20%なのはなぜ?

粕取り焼酎とは

粕取り焼酎は、酒粕を蒸留した焼酎のこと。

酒粕に残るアルコール分や、日本酒の香りを抽出した焼酎で、華やかな香りが楽しめます。

その製法から、焼酎蔵ではなく、日本酒の酒蔵が出していることが多いよ。

改めて知ってみると全然違うものなんですね!!

最後に

カストリ焼酎と粕取り焼酎の違いについて解説しました。

まだまだ、粕取り=悪のように勘違いされている方はいらっしゃいます。

身近に勘違いされている方がいればぜひ教えてあげてくださいね。