こんにちは!

酎マガ編集部です!

蒸留は焼酎造りの終盤に登場する工程で、主にアルコール分と香り成分を取り出すために行われます。

今回はそんな『蒸留』について解説します。

蒸留とは…

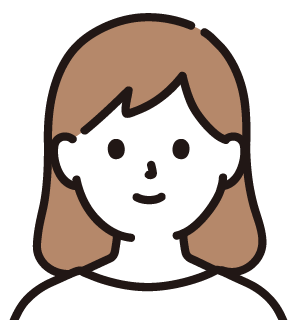

『液体混合物の沸点の違いを利用して、特定の成分を取り出す事。』

たとえば、水とアルコールが混ざった溶液があったとします。

それぞれの沸点は以下のようになっています。

・水の沸点=100℃

・アルコールの沸点=78.37°C

アルコールの沸点が低いことが分かりますね!

この溶液を80℃付近で加熱すると、水より早くアルコールの蒸発が始まります。

その蒸気をとらえ冷やすことでアルコール分を抽出できるという原理です。

焼酎においての蒸留

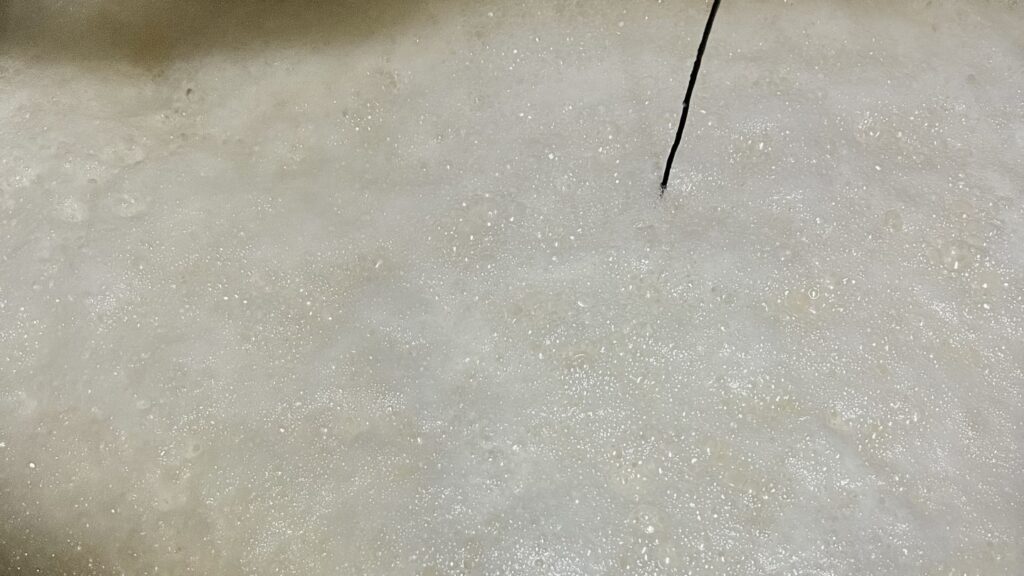

焼酎においての蒸留とは、『もろみ』からアルコールと香り成分を抽出する作業のことを指します。

米に麹を付け、発酵させたもろみはドロドロ。

このドロドロのもろみを加熱して、蒸留します。

point

この時の圧力や温度で抽出される成分が変わります

だから味を決めるのに重要なんですね!

蒸留の種類

蒸留には種類があり、『回数』で区分するものと、『圧力』で区分するものがあります。

①『回数』

回数の区分には『単式』と『連続式』があります。

これは主に『甲類焼酎』と『乙類焼酎』を区分するために用いられます。

①-a.『単式蒸留焼酎』

蒸留の工程を原則1回のみ行います。(銘柄によっては3回程度行うことも。)

これは『乙類焼酎(本格焼酎)』で用いられます。

特徴

・素材の香りが残りやすい。

・アルコール度数を高くするのが難しい。

①-b.『連続式蒸留焼酎』

蒸留を連続で行います。

これは『甲類焼酎』で用いられます。

ウォッカなどもこの蒸留方法で造られます。

・もろみを加熱し、水とアルコールを含む蒸気を発生させる。

・上段で水とアルコールは液体になると同時に、下段より低い温度で加熱される。

・徐々に水が蒸発しづらく、蒸気はアルコールがメインになる。

・水は下に、アルコールは上に行くことで分離させる。

特徴

・クセや特徴が残りにくく、クリアな味わいに。

・アルコール度数を高くしやすい。

②『圧力』

圧力の区分には『常圧』と『減圧』があります。

この区分は『乙類焼酎(単式蒸留焼酎)』で用いられます。

通常の気圧で蒸留するものを『常圧蒸留』

気圧を下げることで低温で蒸留するものを『減圧蒸留』と言って区別します。

②-a.『常圧』

通常の圧力で蒸留します。

特徴

・重厚感があり、独特なクセのある香りが抽出されやすい

②-b.『減圧』

気圧を下げて蒸留するもののこと。

水は、気圧の低い山の上では蒸発しやすいですよね。

この原理で、低温(約50℃)で蒸留することができます。

特徴

・軽く、爽快感のある香りが抽出されやすい。

ただし、一般的にはこう、というだけで

「常圧蒸留」にもクセの少ないものはあるし、「減圧蒸留」にも独特のクセを感じることがあります。

各銘柄によって香りが違うのが焼酎の醍醐味ですよね。

最後に

今回は蒸留についての記事でした。

蒸留は焼酎の味わい・香りを決める重要な工程です。

覚えておくと焼酎選びが楽しくなりますよ!

ちなみに蒸留の過程では、もろみの成分中で所定の加熱温度で気体となれる成分のみが抽出されます。

糖質やプリン体などは100℃程度では気体になりません。

なので、焼酎に含まれないので、健康的だとも言われています。